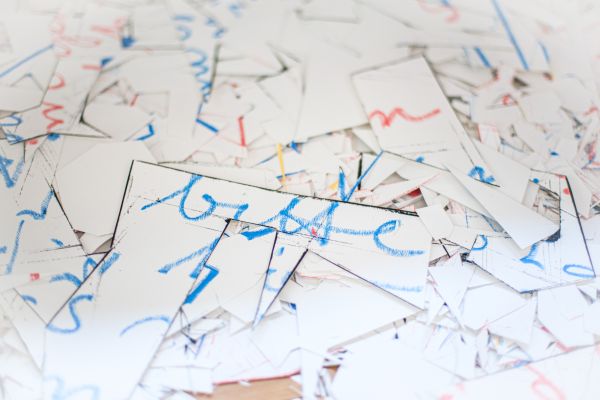

Schnipsel unter dem Tisch im Atelier

Einfädeln

Markus Lepper, Einführung zur Publikation „Fadentiraden“, 2014

„Schweigen“, sagte Murke, „ich sammle Schweigen. […] Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprechenden manchmal eine Pause gemacht haben – auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen – das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich […]. Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel, ich habe erst drei Minuten – aber es wird ja auch nicht viel geschwiegen.“[1]

Man kann sich wohl kaum eine treffendere Gegenposition zur Sammlung des Dr. Murke vorstellen als das Sammeln von Schimpfwörtern, wie Ingke Günther es nun seit zehn Jahren praktiziert. Wenn sie ihre aus zwei (oder selten auch drei) Wörtern zusammengesetzten Schimpfwörter in ein Büttenpapier stickt, dann gibt sie sowohl altertümlich anmutenden Wörter wie auch sprachlichen Wendungen der Jugendkultur eine neue Präsenz. Dadurch kommen auch ganz unterschiedliche Ebenen der Auseinandersetzung miteinander in Berührung: Soziokulturelles, künstlerisch-handwerkliches und wissenschaftlich-forschendes Interesse. Denn sollte ich das, was die Künstlerin macht, einleitend beschreiben (und dieser Versuch wird hier unternommen), so kämen mir Feld- und Sprachforschung, Nadelarbeit[2], konzeptuell-künstlerische Positionen zwischen Schrift und Sprache, aber ebenso eine „Wissenschaft vom Alltag“ in den Sinn.

Auch als Medium der zeitgenössischen Kunst haben Stickereien in den letzten zwanzig Jahren an Bedeutung gewonnen. In ihrem Buch „Nadelstiche“ geht Matilda Felix diesem Phänomen nach und untersucht am Werk ganz unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler deren Verwendung von Nadel und Faden: „Seit der Aufklärung verkörpern Stickereien einen destillierten Ausdruck von Anstand und Ordnung, der sie als künstlerisches Medium diskreditierte und aus dem Kunstbetrieb verdrängte. Inzwischen verleiht gerade dieses gut-bürgerliche Image der Handarbeit eine Note der Renitenz, die sie für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler interessant werden lässt.“[3]

Der braven (wenn nicht biedermeierlichen) Tätigkeit des Stickens könnte man kaum mehr subversive Brisanz verleihen, als durch die Heftigkeit der Ausdrücke, die Ingke Günther in das Papier wirkt. Jedenfalls wird das Dekorationsbedürfnis im bürgerlichen Interieur durch dieses Verständnis typisch weiblicher Freizeitbeschäftigung in Frage gestellt und die Behaglichkeit der Wohnung gerät durch diese Art der Stickerei zumindest in Gefahr.

Wenn nun der Neue Kunstverein Gießen freudig die Herausgeberschaft dieses Buches übernommen hat, dann ist das folgerichtig, weil im Jahr 2005 eine kleine Auswahl von Schimpfwörtern im Rahmen der Ausstellung „heute empfehlen wir“ von Ingke Günther und Jörg Wagner erstmalig zu sehen waren.

Gemeinsam hatten sie damals den Kunstverein, der gut ein Jahr zuvor neu Quartier in einem ehemaligen Verkaufspavillon am Alten Friedhof genommen hatte, zeitweilig wieder in die alte Form seiner Nutzung überführt. Die ursprüngliche und heutige Funktion des Raumes wurden zusammengebracht, indem der stadtbekannte Kiosk temporär wieder als solcher genutzt wurde, ohne jedoch seinen neuen Zweck als Raum für zeitgenössische Kunst aufzugeben. Konsumgüter und Artefakte wurden auf gleicher Ebene präsentiert und verkauft. Neben Lakritzschnecken, Bierflaschen und Schokolade gingen auch bestickte Putzlappen, fotografierte Spiegeleier und eben jene gesammelten Kraftausdrücke als Nadelarbeit über die Verkaufstheke, die hier als „Fadentiraden“ versammelt sind.

Laut „Speisen- und Warenangebot“ waren es damals 401 Schimpfwörter als Stickerei auf Bütten, jedes Wort in einer Auflage von 10 Stück. An der Auflage hat sich bis heute nichts geändert, wohl aber an der Zahl der Schimpfwörter, die nur noch knapp unter zweitausend liegt.

Ingke Günther sammelt und archiviert Schimpfwörter, die auch unterschiedliche Dialekte[4] und Soziolekte in sich tragen. Durch das Aufschreiben in Form der Stickerei dokumentiert sie aber auch ihre Sicht auf die Welt und verortet das Schimpfen als Ausdruck zwischen liebevollem Gram und verdrießlichem Urteil. Für die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst und Leben, die seit vielen Jahren sowohl für die Kunstproduktion als auch für die Rezeption eine wichtige Konstante ist, spielen diese Alltagsphänomene und deren Bedeutung in der Sprache eine entscheidende Rolle.

In drei Beiträgen nähern sich die Autorinnen dieses Buches von unterschiedlichen Seiten her dem Feld, das Ingke Günther bearbeitet. André Meinunger ist Sprachwissenschaftler und untersucht das Schimpfen als Sprechakt und Bindeglied zwischen kommunikativen Formen im Tier- und Menschenreich, wobei nicht Schimpfwörter wie „Auerochse“ oder „Sauhund“ gemeint sind, sondern eher verhaltenspsychologische Formen, die in menschlicher und tierischer Kommunikation durchaus vergleichbar sind. Die Künstlerkollegin Andrea Knobloch geht in ihrem Text auf die Herstellung und den Kontext der unterschiedlichen Werkgruppen ein. In „Schriftstücken“, den „Cut-Outs“ und den „Schimpfworten“ qualifiziert sie je unterschiedliche aber einander verwandte Prinzipien, Wort und Schrift ins Bild zu bringen. Mit „Post-it“ hantiert die Schweizer Autorin Katharina Tanner selbst mit handfestem Vokabular und nähert sich den Arbeiten mit lyrischen Analogien aus dem Bereich des Haushaltes und der Handarbeit.

Dem nur scheinbar unbeteiligten Aufsammeln von Schimpfwörtern und Sinnsprüchen sowie dem scharfen Blick der Künstlerin auf wortschöpferische Phänomene, entspringt ihr Hintersinn. Der Ernsthaftigkeit und Ausdauer ihrer Erforschung sowie der Transformation der Ergebnisse in diesem Buch ist es zu verdanken, dass die Leserschaft einen Einblick in die komplexe Funktionsweise der Alltagskultur erhält. So sind die Schimpfwörter wohl auch Vermittlungs- oder Kompensationsversuch zwischen Kunst und Leben, zwischen „Hackfresse“ und „Himbeertoni“.

[1] Heinrich Böll, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, 1958. Die Kenntnis dieses Zitates verdanke ich Marcel Baumgartner.

[2] Unter Nadelarbeit, auch Handarbeit versteht man in der Textiltechnik diejenigen Techniken, die mit Textilien, Garnen und Nadeln verschiedenster Art und Form von Hand ausgeführt werden.

[3] Matilda Felix, Nadelstiche. Sticken in der Kunst der Gegenwart, Bielefeld: Transcript, 2010, S 7.

[4] Insbesondere aus dem Bayrischen und dem Schweizerdeutschen könnte eine Vielzahl von Schimpfwörtern ergänzt werden, die jedoch der gewünschten Allgemeinverständlichkeit der Ausdrücke entbehren würden.

Worte Handhaben

Andrea Knobloch, in der Publikation „Fadentiraden“, 2014

Das gesprochene Wort ist ein Hasardeur. Durch einen Zungenschlag verwirbelter Atem drängt zwischen Zähnen und Lippen hervor. Ein ausgespucktes Geräusch, das einen Sinn in das Denken auch zufälliger Zuhörer pflanzt, der allzu oft nicht mit der Absicht des Sprechers übereinstimmt. Das gesprochene Wort ist flüchtig. Kaum hat es ein Trommelfell in Schwingungen versetzt, verhallt es auch schon. Trotzdem kann es, einmal ausgesprochen, nicht zurückgenommen werden.

Das geschriebene Wort legt fest, trägt ein, beharrt und steht zur Verfügung. In die beiden Steintafeln, die Moses dem Volk Israel vom Berg Sinai mitbrachte, hatte, der Sage nach, Gott mit eigenem Finger die zehn Gebote eingekerbt. Sobald die Schrift erfunden war, wurden in Stein geschlagene Erlasse der Herrschenden in ungezählten Tagesreisen durch unzugängliche Landschaften geschleppt, um ihren Machtanspruch zu behaupten und zu sichern. Ohne die Energie des göttlichen Fingers nur mit Hammer und Meißel ausgestattet, wird das Schreiben in Stein zur Kräfte zehrenden Mühsal. Und: je länger und ausführlicher der Text, desto schwerer wog das, ab einem gewissen Volumen vollends immobile, Ergebnis. Das gewichtige Wort wird immer noch in beständiges Material gefasst. Altertümliche ebenso wie neuzeitliche Denkmale und Grabsteine erinnern an die Ungeheuerlichkeit, die mit der Erfindung der Schrift in die Welt kam: nämlich die Möglichkeit des Festhaltens flüchtiger, gesprochener Worte für eine – gemessen an der Sterblichkeit der Sprechenden und Schreibenden – Ewigkeit.

Unser heutiges Alphabet ist handwerklich gesehen ein Zwitter. Es leitet sich von der Capitalis Monumentalis ab, einer Schrift, die nur Großbuchstaben kennt und ab etwa 100 nach Christi Geburt von römischen Handwerkern mit feinem Gespür für Proportion und Form in Säulen und Pylone gehauen wurde. Die Spationierung[1] von Versalien ist eine Kunst für sich, umso mehr, wenn ein Text unkorrigierbar in Stein ausgeführt wird. Denn es gilt dabei, trotz der ganz und gar unterschiedlichen und charakteristischen Formen der Lettern ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Das geschmeidigere und flinkere Schreiben mit Tinte und Feder auf Pergament und später auch Papier veränderte die Gestalt der Buchstaben. Im Zusammenspiel zwischen Schreibmedium, Schreibwerkzeug und den motorischen Möglichkeiten der von links nach rechts gleitenden Hand verschliffen sich Ecken und Kanten zugunsten einer flüssigen Schreibbewegung. Am Ende der Verwandlung der ehrwürdigen Capitalis Monumentalis stand die humanistische Minuskel, aus der sich die Kleinbuchstaben unseres Alphabets ableiten. Die ursprüngliche Struktur der einst für Hammer und Meißel entworfenen Schrift hat sich in unseren Großbuchstaben weitgehend erhalten.

Der Bleisatz beförderte dann die Vervielfältigung handschriftlich oder später per „Schreibmaschine“ entworfener Texte. Tausende in Blei geschnittene Lettern pro Schrift wurden immer wieder umsortiert und neu zusammengestellt, um in Windeseile tausende von Seiten auf den geschwärzten Bleisatz zu pressen und zu bedrucken. Buchstaben haben längst kein Gewicht mehr. Sie sind zu Erscheinungen auf Bildschirmen geworden, die sich in wundersamer Weise als schwarze Spuren auf dem Papier der seltener werdenden „Printmedien“ niederschlagen. Schriftentwurf und Schriftherstellung sind heute nicht mehr Werk schaffender Hände in direkter Berührung mit Werkzeugen und Material, sondern Ergebnis industriell organisierter digitaler Verfahren.

Schriftstücke

Ingke Günther bedient sich handwerklicher Verfahren, um Worte herzustellen. Dabei betreibt sie einen Aufwand an Zeit und Mühe, der, gemessen an der erzeugten Textmenge, verschwenderisch erscheint. Die „Schriftstücke für den Wohnbereich“, die kurze Sätze und Sinnsprüche vorstellen, werden aus weiß grundierten MDF-Platten[2] gefertigt. Mit rasiermesserscharfer Klinge eingravierte feine Ritzungen verschlingen sich zu Worten, die erst durch das Einreiben der Fläche mit Ölkreide und die anschließende Reinigung mit Lösungsmittel lesbar werden, weil sich dabei Farbe in den Vertiefungen der Lineaturen festsetzt. Mehrere Arbeitsschritte sind notwendig, um ein Textbild zu erzeugen, das trotzdem undeutlich bleibt. Der harte Untergrund und das spitze Schreibwerkzeug lassen nur ruckartige Schreibbewegungen zu. Das Schriftbild erscheint unbeholfen und gezwungen. Bei der Ausführung ist allerdings hohe Konzentration erforderlich, denn jeder Ausrutscher, jedes Verschreiben würde spätestens nach dem Durchfärben der Fläche störend ins Auge fallen. Dabei mutet die Schrift selbst wie eine Störung an: Lästige Kratzer beschädigen eine ansonsten säuberlich glattweiße Oberfläche, deren unregelmäßige und ein wenig fleckige Tönung an verfärbte Kochwäsche erinnert. Das Format der kleinen Tafeln entspricht mit den Abmessungen 24 x 18 cm der Proportion 4:3, die neben dem Seitenverhältnis 3:2 immer noch eines der gebräuchlichsten Buchformate ist. Im Zusammenspiel mit der handlichen Größe verführt dieses gemeinhin als harmonisch und angenehm empfundene Maßverhältnis zum Anfassen und Aufheben der Tafeln. Beim Drehen und Wenden streicht man über die schartigen Ritzungen und fährt dann mit den Fingerspitzen entlang der ruckenden Linien Buchstaben und Worte ab.

Die Tafeln scheinen einer Häuslichkeit entsprungen, in der das Bemühen um Ordnung und Sauberkeit etwas gilt, die das rechte Maß kennt und sich die Zeit gönnt, überlieferte Lebensweisheiten in Fasson zu bringen, um sich ihrer alltäglich zu vergewissern. Man denkt an friedvolle Biedermeierlichkeit und sittsame junge Mädchen, die am Abend kein anderes Geschäft kennen, als in der Spinnstube zu hocken und Stich auf Stich ihre Aussteuer auszunähen. Nicht einmal im Widerspruch dazu findet sich der Charakter einer Strafarbeit, der Ingke Günthers „Schriftstücken“ ebenso anhaftet. Jüngeren Generationen mag das peinliche Nachsitzen, währenddessen in Schönschrift viele Male derselbe Satz mit läuterndem Inhalt zu Papier gebracht werden musste, erspart geblieben sein. Diejenigen, die in den 60er Jahren oder früher eingeschult wurden, erinnern sich womöglich: Schreiben als quälend endloser Vorgang, der sich mit jedem Ausrutscher, jedem Verschreiben und der darauf unweigerlich folgenden Aufforderung zur Wiederholung des ganzen Satzes um weitere, schier endlose Minuten verlängerte. Schreiben als Tätigkeit, die zum richtigen Leben ermahnt und gleichzeitig dem Leben entzieht. Der Inhalt der Sätze, die mit Mühe und Geschick in die harte und glatte Farbschicht der „Schriftstücke“ gekratzt wurden, offenbart vollends einen erzieherischen Beiklang: „Achte die formale Klarheit im Wohnbereich: lass dich nicht nieder, wo du störst“ heißt es dort oder: „Trag´ Sorge um Wohlklang und Behaglichkeit“, als wäre dies mit gouvernantenhafter Spitzzüngigkeit der jungen Hausfrau mitgegeben, die zum ersten Mal im eigenen Heim ihre Schwiegermutter empfängt. Dem Anschein nach voll Eifer und gutem Willen kommentieren diese abgefeimten „Handarbeiten“ mit einem durchaus liebevollen aber auch leicht melancholischem Lächeln eine vorgeblich der Welt zugewandte Gastlichkeit, die ihre Besucher in abgründig verschrobene Weltbilder einlädt.

Schimpfworte

Schimpfworte sind entweder Wiederholungen aus dem Repertoire oder spontane Wortschöpfungen, die ihre Erfindung einem emotionalen Ausnahmezustand verdanken. Sie gehören ihrem Charakter nach in die Domäne des gesprochenen Wortes und kommen in der Schriftsprache selten vor. In Textformaten, die der gesprochenen Sprache nahe stehen, also Alltag begleiten oder kommentieren, wie zum Beispiel Tweets, SMS oder E-Mails, tauchen auch Schimpfworte häufiger auf. Wobei der Begriff Schimpfwort linguistisch nicht eindeutig zu klären ist. Denn als herabwürdigend können auch an sich neutrale Begriffe verstanden werden. Ruft jemand nach dem Esel und erwartet kein Tier sondern einen Menschen oder hängt dem Wort die Buchstabenkombination ei an, sodass eine Eselei daraus erwächst, dann tut er dies mit großer Wahrscheinlichkeit in beleidigender Absicht.

Ingke Günther sammelt ausschließlich zusammengesetzte Ausdrücke. Der „Esel“ reicht also nicht aus, es sollte schon der „Eseltreiber“ sein. Sobald ein neues Schimpfwort gefunden ist und den mittlerweile knapp 1900 kraftmeiernden Archivalien hinzugefügt werden soll, verwandelt sie es in einen sammel- und herzeigbaren Gegenstand. Immer nur ein Wort wird auf einem 15 x 21 cm großen Blatt Büttenpapier platziert und mit rundlicher Kinderbuchschrift in einem ausgewählten Rot- oder Rosaton hineingestichelt. Die Konsistenz von Papier setzt dem Besticken gewisse Grenzen. Es konserviert jeden falschen Stich! Zu eng gesetzte Stiche reißen Löcher auf, zu dickes Papier lässt sich nur schwer perforieren, zu dünnes bietet dem Faden zu wenig Widerstand, reißt ein oder wird knittrig. Büttenpapier ist weich, hat genügend Steifigkeit und, weil mit Sieben geschöpft, eine ganz eigene Anmutung. Seine Oberfläche ist unruhig, die Konsistenz der einzelnen Faserklumpen ist noch zu erahnen. Die Rückseite zeigt den Abdruck des Schöpfsiebs als zartes Relief. Die Kanten sind unregelmäßig. Grobe Faserfetzen verfilzen leichter miteinander als die mikroskopisch feinen Partikel der Industriepapiere und geringe Mengen Leim reichen zur Verklebung der Büttenbögen aus. Solcherart „offene“ Papiere sind auf den Einsatz in Tiefdruckverfahren[3] abgestimmt. Unter Druck saugen sie auch kleinste Farbspuren aus den Ritzungen der Druckplatten. Geschöpftes Büttenpapier genügt den höchsten Ansprüchen des künstlerischen Bilderdrucks! Ihm die Erfüllung seiner Bestimmung zu verweigern, um es stattdessen zu durchlöchern und rosa Fäden hindurch zu ziehen, das zeugt von Unbekümmertheit – oder aber einer augenzwinkernden Frechheit, die mit Kalkül die Heiligtümer des traditionellen Handwerks ignoriert.

Auch das Bild der rundlichen rosaroten Handschrift, die naiv nachzuplappern scheint, was einem kindlichen Chronisten zu Ohren kam, ist getränkt mit der Essenz des Widerspruchs. Das Erstklässler mit Füllfederhalter und Tinte schreiben lernen, hat gute Gründe: Eine lesbare Handschrift findet sich leichter, wenn die noch unbeholfene Hand flüssig und ohne allzu viel Widerstand über das Papier rutschen kann. Doch anstatt sich dem angenehmen Rhythmus des Auf und Ab der Bögen, Schleifen, Ober- und Unterlängen hinzugeben, wird schwungvoller Duktus hier zum Stückwerk. Gebrochene Linien kriechen mühsam von Loch zu Loch über das kostbare Papier. Der in einem derart verlangsamten Vorgang gefertigte Text wird Bild, muss als Text erst wieder erkannt und Buchstabe für Buchstabe entziffert werden: G I P S K O P F – Gipskopf – GIPSKOPF!

Die Perfidie dieser Konstruktion scheint schnell durchschaut: Das Vertrauen in die Gutwilligkeit gestickter Handarbeiten, das sich beim flüchtigen Blick auf die Kleinformate spontan einstellt, wird enttäuscht, sobald das Geschriebene als Beschimpfung erkannt ist. Aber ein Schimpfwort will gehört sein! Geht der Leser also, wie es die Gestaltung der Wortbilder nahe legt, zum Sprechen über, in dem er sich zunächst buchstabierend des Inhalts vergewissert, das Wort probiert und abschmeckt und schließlich laut tönend über die Lippen bringt, dann wendet sich das Blatt. Aus dem Empfänger wird ein Sender. Mit der Betonung, der Lautstärke, dem Tempo und der Art und Weise der Aussprache zu experimentieren, das macht einen guten Teil des Vergnügens aus, das man mit Schimpfworten haben kann, wenn einem überhaupt nicht nach Schimpfen zu Mute ist! Das Schimpfwort-Archiv von Ingke Günther spiegelt Sprachkultur, ist Anregung für eigene Wortschöpfungen ebenso wie eine Sammlung von Auflagenobjekten, ist ein Hypertext, der sich immer wieder aufs Neue in andere Sinnzusammenhänge umsortieren lässt und ein Vorschlag für eine Sprech-Performance, der von jedem Leser sofort angewendet werden kann, ob nun Zuhörer anwesend sind oder nicht.

Ließe sich dieser Text unbegrenzt fortsetzen, dann könnten noch so manch andere, anregende Ambivalenzen zur Sprache kommen, die in Ingke Günthers Buchstabenwerken angelegt sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Bildtafeln der „Schriftstücke“ dem Prinzip nach Tiefdruckplatten sind, aber eben eine „weiche“ Variante, mit der nicht gedruckt werden kann und dass sie mit Sinnsprüchen verzierte Wandschützer zitieren, aber selbst keine Aufhängung haben, sondern gestellt oder gelegt werden müssen und es im Werk der Künstlerin Wandschriften gibt, die aus Tischdecken gemacht sind, und dass den ausgeschnittenen Handschriften Ihrer „Cut Outs“ ausgerechnet dasjenige abhanden kommt, was in der Typografie neben den eigentlichen Schriftzeichen das Allerwichtigste ist, nämlich der kalkulierbare Raum dazwischen – und so fort! Wie den beweglichen Lettern in den Setzkästen der Buchdruckereien haftet all diesen Artefakten strukturelle Beweglichkeit an. Als „Wider-sprüche“ im Wortsinn zieht es sie immer wieder dorthin, wo sie gerade nicht sind und jede Verschiebung im Raum erzeugt andere inhaltliche Verknüpfungen. Es sind verzwickt verwickelte Beziehungsgeflechte aus miteinander korrespondierenden Elementen: Material, handwerkliche Fertigkeiten, bildnerische Gestaltung, Platzierung und der Bedeutungsraum zwischen den Zeilen und zwischen Lesen und Sprechen – handhabbare Worte eben: immer auch Spiel aber nie ohne Hintersinn.

[1] Von Spatium (Zwischenraum), bezeichnet den horizontalen Zeichenabstand, regelt die Laufweite einer Schrift

[2] Mikrodichte Faserplatten

[3] Tiefdruck: In Trägerplatten geritzte oder geätzte Vertiefungen und Rauhigkeiten nehmen Druckfarbe auf, die von den erhabenen und glatten Flächen wieder abgerieben wird. Radierung und Kupferstich gehören dazu, Holzdruck und Linolschnitt.sind dagegen Hochdruckverfahren: Die druckbaren Flächen sind erhaben.

günther | wagner

Kaiserstraße 11 | D-35398 Gießen

Telefon: +49 6403 694605 | mobil: 0151 6171 8040

guenther@guentherundwagner.de